ベートヴェンの第九が日本で初めて演奏された「徳島県鳴門市」

年が明けて3週間が過ぎ、年末年始の賑わいもすっかり落ち着いてきましたね。

皆さん、12月には「第九」の演奏を耳にされた方も多いのではないでしょうか。1824年、音楽の都ウィーンで発表されたベートーヴェンの9番目にして最後の交響曲であり、音楽史に残る傑作として世界中で愛されている名曲。

当時、54歳になっていたベートーヴェンは難聴に苦しんでおり、第九を作曲した際はほとんど耳が聞こえていなかったというから驚きです。

年末になると全国各地で演奏会が開かれ、すっかり日本の風物詩として定着しているように思います。実は、そのきっかけが四国にあったことを、最近になって初めて知りました。

日本で最初に演奏されたのは…徳島県鳴門市!

皆さんは、第九が日本で最初に演奏されたのは「徳島県鳴門市」だということをご存じでしょうか。

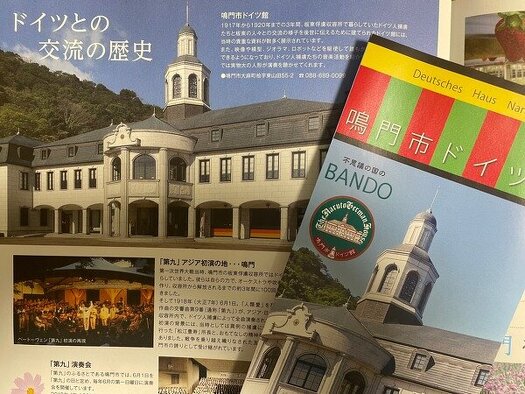

第一次世界大戦当時、徳島県鳴門市につくられた板東俘虜収容所内で、ドイツ兵捕虜によって1918年6月1日に日本で初めてベートーヴェンの「交響曲第9番」全曲が演奏されたそうです。

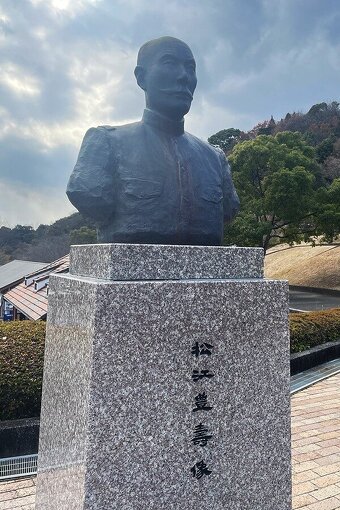

収容所内で自由に音楽を奏でることは許されそうにありません。しかし、収容所の所長だった松江豊寿さんは捕虜であるドイツ兵に対し、「彼らも祖国のために戦ったのだから」と敬意をもって接し、できるかぎりの自主的な生活を認めていました。

収容所所長として上官から警告や非難されてもなお、ドイツ兵の生活環境改善をやめなかったそうです。

板東俘虜収容所所長を務めた陸軍小将 松江豊寿の像

捕虜として日本に送られたドイツ兵も所長をはじめ地元の方々の温かさに触れ、それに応えるように畜産や製パン、印刷、橋を造る技術などを伝えたそうです。戦時中にも関わらず敵国の地域の住民と交流を深めたというのは世界中を見渡しても他に例がないことではないでしょうか。

その中でも音楽に対する想いは特別強かったようで、オーケストラや合唱団・吹奏楽団が活動しており、収容所が閉鎖される1920年4月1日までの約3年間で100回以上の演奏会を開催し、300曲ほどの楽曲が演奏されたそうです。

出典:「なると第九」鳴門市役所 文化交流推進課

初めての演奏は6月だったのになぜ年末に?

そこでふと、第九が日本で初めて演奏されたのは「6月」だったのになぜ現在は「12月」に演奏されるようになったのか?と不思議に思い確認すると、それもまたきっかけは戦争だったようです。

第二次世界大戦終盤の1943年、戦況が悪化する中、兵力不足を補うために在学途中の学生を徴兵し、出征させることになりました。出征を間近に控えた12月初旬、繰り上げて行われた卒業式の音楽会で演奏されたのが「第九」だったそうです。

その後1945年(昭和20年)終戦を迎え、亡くなった仲間を想い再び「第九」が演奏され、それが年の暮れに演奏される「第九」のきっかけとなっていきました。

鳴門市大麻町にある「鳴門市ドイツ館」にはそうした歴史を伝える貴重な資料が展示されており、当時の様子を窺い知ることができます。

近くの大麻比古神社の奥にはドイツ兵たちによって造られたふたつの石橋もありますので、ぜひ訪れてみてください。

ドイツ兵が帰国を前に記念として造ったアーチ式石橋

第九が日本でメジャーなクラシック音楽のひとつとなったきっかけが徳島県鳴門市にあったこと、そして、捕虜として連れてこられたドイツ兵を地域の方が温かく迎え入れ暮らしを共にしていたことを初めて知りました。

これまで「なぜ、年末になると第九がよく演奏されるのか?」ということを深く考えずに何気なく聴いていましたが、これからはそうした背景とともに第九を楽しんでいきたいと思います。

まだまだ四国には知らない場所や知らない歴史がたくさんあります。これからも四国を飛び回り、皆さまに四国の魅力をお届けしていきます!